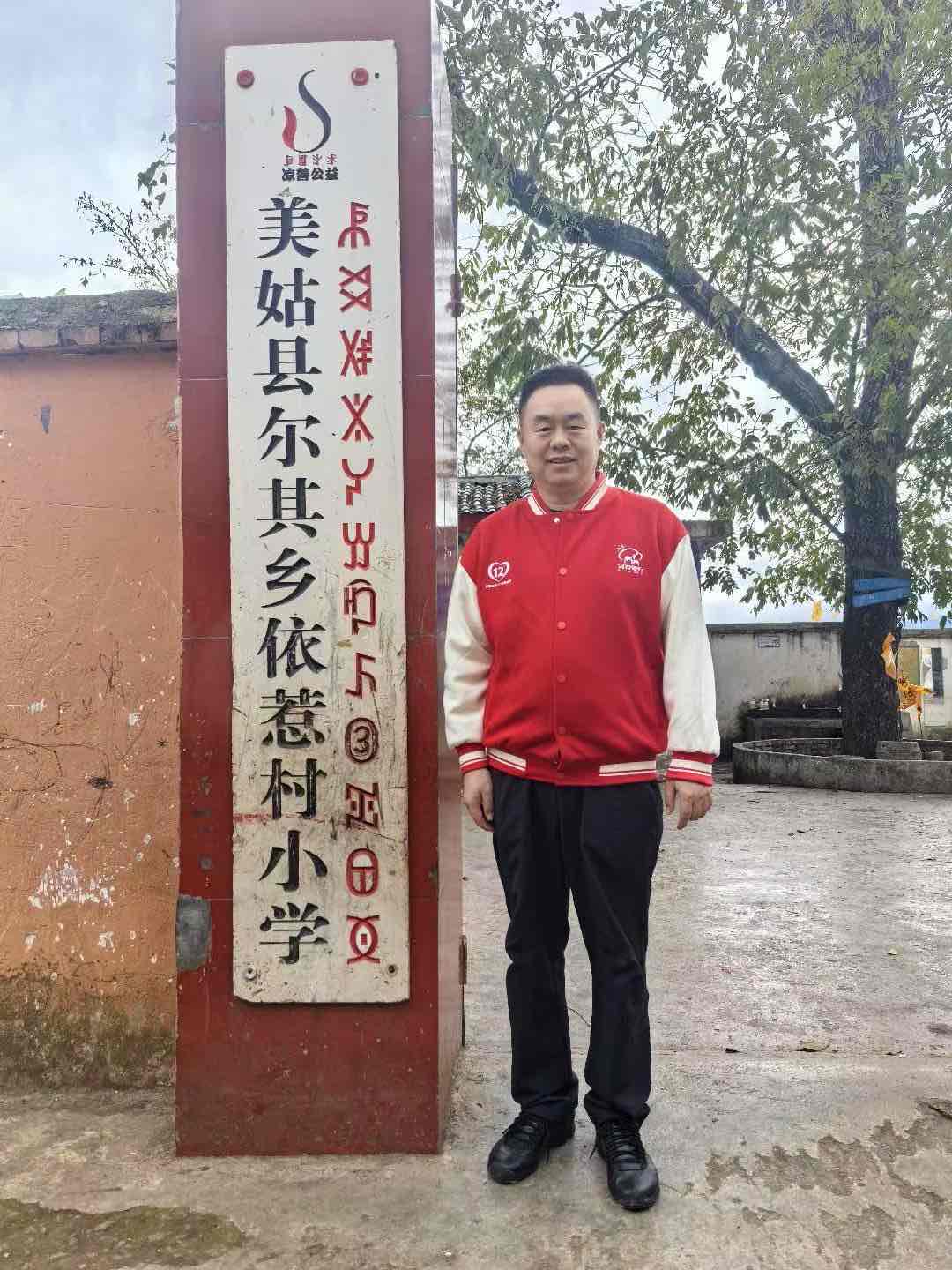

张广轩:踏遍凉山路,把“冠羚温度”种进孩子心里

“张叔叔,这个比去年的更甜!”2025年深秋的大凉山深处,一个孩子攥着刚领到的德芙巧克力,指尖沾着一点融化的可可渍,眼睛亮得像山间的晨星。这是冠羚羊行北京公司总经理张广轩今年第三次踏上凉山路,兜里揣着的巧克力,是他特意为孩子们准备的“暖心彩蛋”——多年来,从第一次在漏风教室里见到揣着冷土豆的孩子,他的帮扶脚步就没离开过这片山,“孩子们记着巧克力的味道,就像记着有人一直惦记着他们”。

今年的巧克力:藏在操场旁的“甜惊喜”

“张总,您又带巧克力啦!”看到张广轩从背包里掏出鼓鼓的红色礼盒,支教老师木呷(化名)立刻笑了。去年孩子们把巧克力锡箔纸叠成星星藏在铅笔盒的模样,张广轩一直记在心里。今年他特意选了混合口味的德芙礼盒,还额外加了几盒牛奶巧克力——“上次听有孩子说想试试‘不那么苦的甜’”。

山里学校的操场边,老槐树下的分发场景成了最暖的画面:穿彝族服饰的孩子们围成一圈,指尖轻轻捏着锡纸,没人舍得立刻撕开;有孩子学着去年的样子,先把巧克力凑到鼻尖闻了闻,然后突然抬头问:“张叔叔,下次来能教我们画巧克力吗?”惹得在场人都笑了。最让人动容的是一个小男孩,他把巧克力小心放进贴身的布兜,轻声说要带回家给瘫痪的妈妈尝,“妈妈没见过这么亮的纸,也没吃过这么甜的东西”。

张广轩蹲下身帮男孩把布兜系紧,眼眶有些发热:“今年的巧克力,是祝大家冬天少挨冻、学习更有劲的礼物。以后每年来,我都给你们带不一样的甜。”孩子们立刻欢呼起来,锡纸反射的光与眼里的光交相辉映,把山间的风都染得甜了。

从一块糖到一份守护:多年的“甜接力”

“谁能想到,第一次来的时候,孩子们连糖果都少见。”张广轩的手机里存着一张老照片:多年前走访的一所彝族村寨小学里,孩子们捧着他带去的水果糖,怯生生地不敢拆包装。而现在,从冬日里的厚羽绒服到屏幕那头的线上美术课,从一对一的学业辅导到为困境家庭送的生活物资,帮扶的内容在变,但“送甜”的传统一直没变。

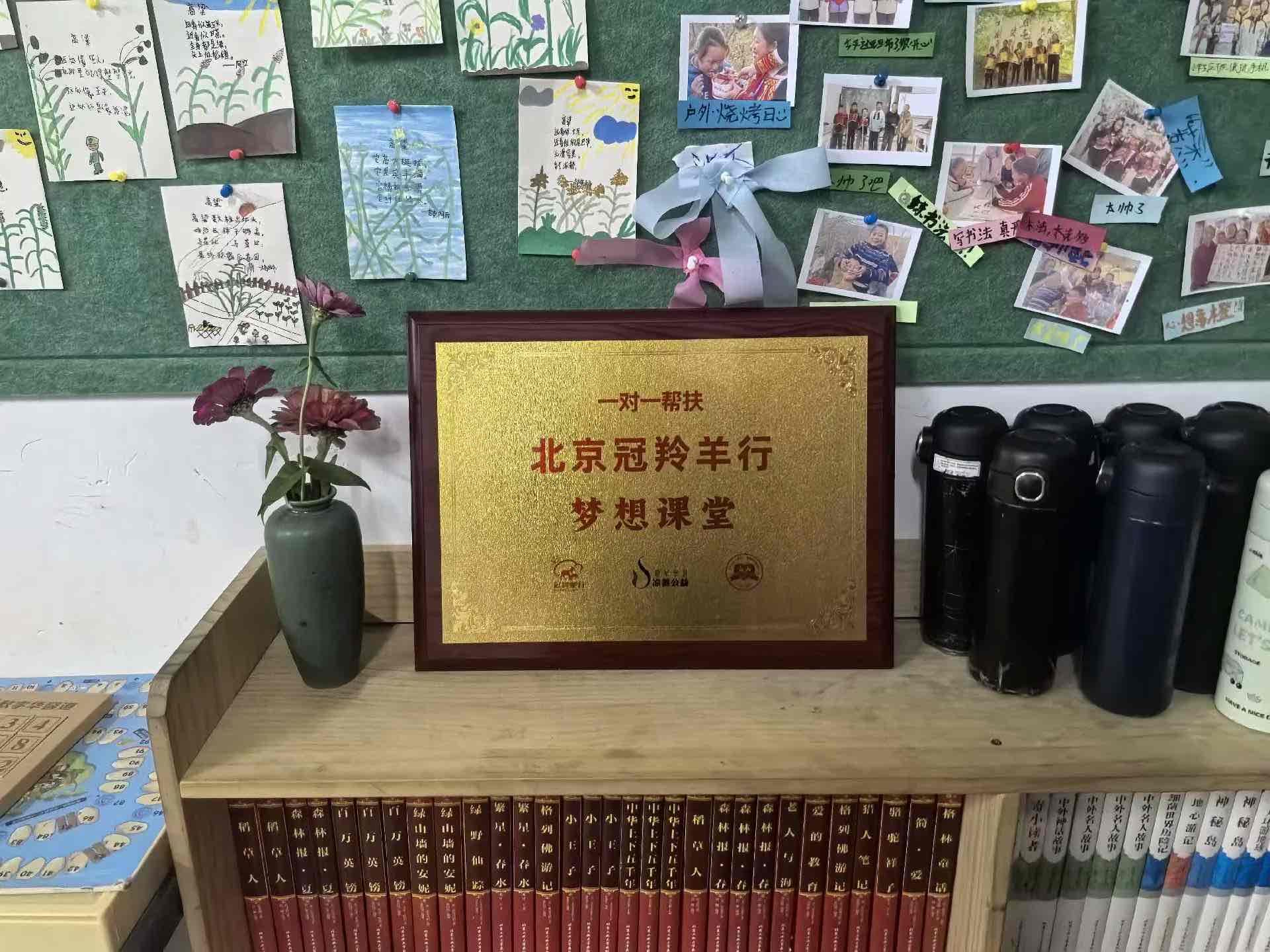

今年的帮扶计划里,巧克力只是“小小心意”。在张广轩的推动下,冠羚羊行北京公司还为山里的学校添了新的取暖设备,让冬天的教室不再漏风;联合爱心会员给孩子们寄了成套的课外书,有彩色绘本,也有讲自然奥秘的读物——“既让他们能暖乎乎地上课,也让他们透过书看到大山外的世界,知道甜不止在嘴里,还在心里”。

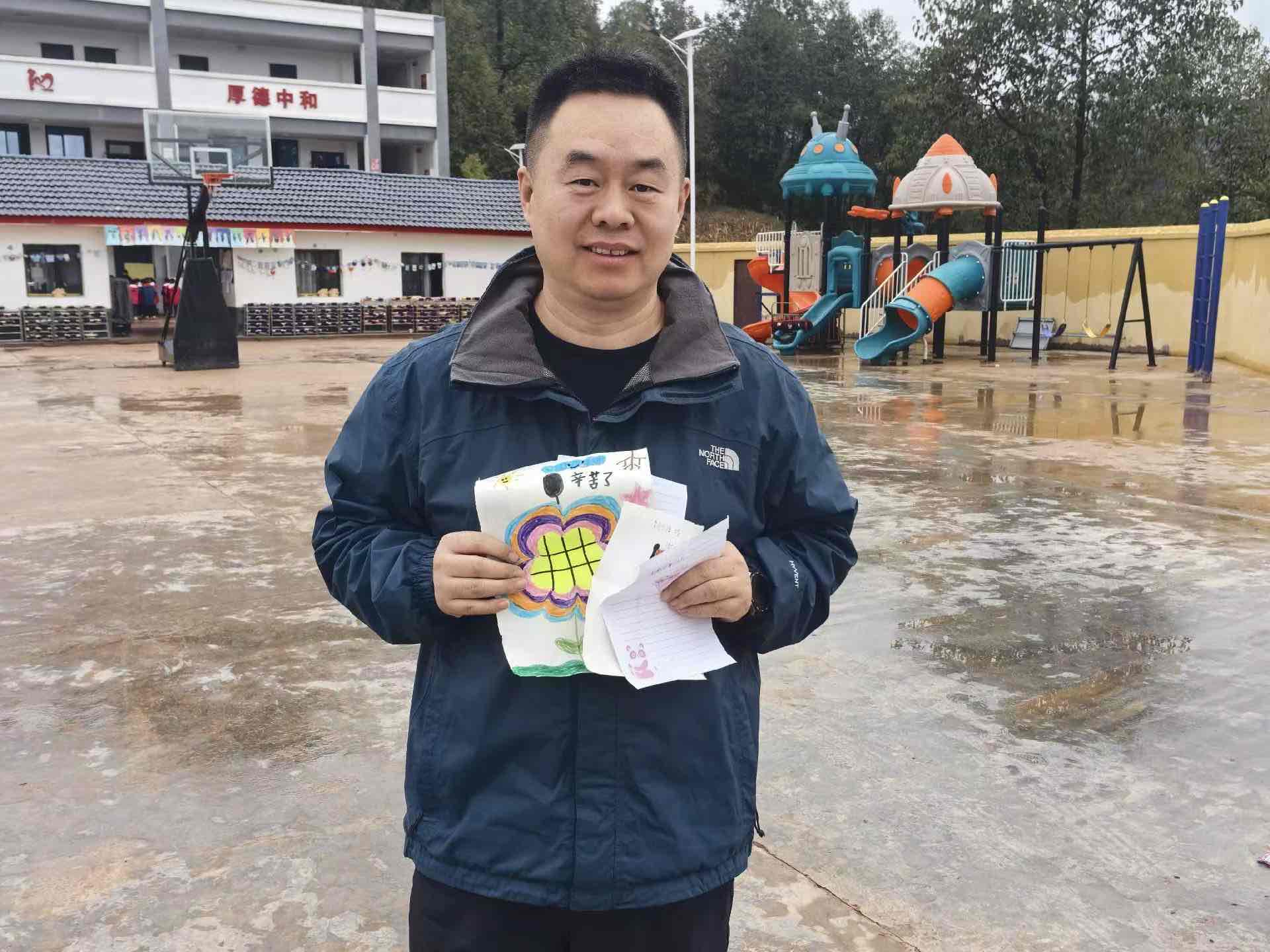

如今,“送甜”早已成了冠羚羊行公益志愿队的默契。公司里不少员工主动加入,有人把自家孩子的旧衣物洗干净、叠整齐带去凉山,有人利用休息时间给孩子线上补功课;许多爱心会员也参与到“一对一结对”中,有人寄书时总夹着水果糖,有人和结对的孩子定期聊天,听他们讲山里的趣事。就连去年受助考上高中的孩子,今年也用奖学金买了巧克力分给学弟学妹:“张叔叔说,甜要传下去,才更甜。”

把心留在山里:“每个孩子都该被甜以待”

“真正的帮扶,不是送多少东西,是让孩子们觉得自己值得被宠爱。”这是张广轩多年帮扶的初心。今年进山前,他特意绕到县城超市,让老板在礼盒上贴了彝族文字的“甜”;出发前还反复问支教老师:谁换牙了不能吃太硬的,谁对坚果过敏要避开相应口味,这些细节都密密麻麻记在他的笔记本上。

走访另一所山里的小学时,车子在泥泞山路陷了半个多小时,志愿者们满身是泥,却没人舍得弄脏巧克力礼盒。当看到孩子们跑着来接他们,张广轩立刻忘了疲惫,笑着把巧克力递到每个孩子手里。支教老师说,每次张总来,孩子们都会提前几天打扫教室,把最干净的座位留给“送甜的叔叔”。

夕阳西下,张广轩和孩子们坐在槐树下,看着他们把巧克力纸叠成星星。有孩子把一颗“星星”塞给他:“张叔叔,我要把星星贴在课本上,想您的时候就看看。”张广轩小心收好“星星”,心里愈发坚定:“走了这么多路,每一步都值。只要孩子们眼里有光,我们就会一直来送甜。”

远处,山间的炊烟渐渐升起,而那些攥在手心的巧克力、叠成星星的锡纸,还有孩子们眼里的光,正一起把大山的夜晚照得暖暖的。张广轩知道,这份跨越山海的甜,早已不是简单的礼物,而是种在孩子们心里的种子——让他们相信,自己值得被坚定守护,也值得拥有世间所有的甜。

编辑:康年

责编:秋实