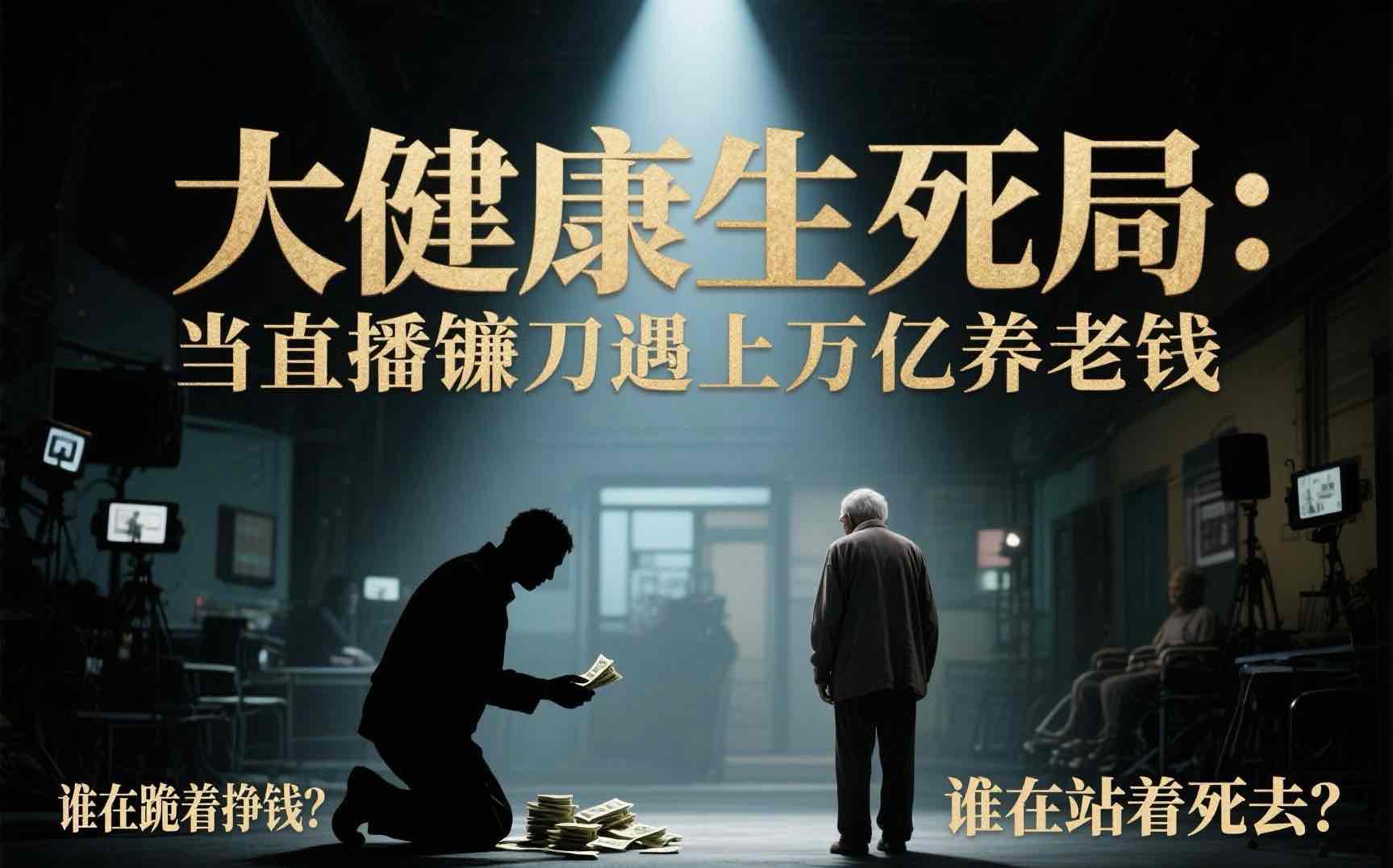

大健康生死竞速:4亿慢性病患者撑起的市场,谁能笑到最后?

在我国,每四个人中就可能有一个慢性病患者,4亿庞大群体已成为不容忽视的社会健康现象。这一数字不仅反映了疾病对个人生活的影响,也揭示了大健康产业背后复杂的利益格局。在这片慢性病的“战场”上,有人赚得盆满钵满,有人却深陷泥沼,面临生死考验。

医疗机构:机遇与挑战并存

公立医院凭借深厚的医疗资源和百姓信任,在慢性病诊疗中占据主导地位。长期稳定的患者流量,使得医院在药品、检查检验等方面有稳定收入。然而,随着患者数量激增,医疗资源紧张问题日益凸显。挂号难、候诊久成为常态,医生在高强度工作下,难以给予患者充分的诊疗时间,医疗服务质量受到影响。

与之相对,一些私立专科医院在慢性病细分领域异军突起。它们以特色诊疗服务吸引患者,如高端体检、个性化康复治疗等,精准定位高消费群体,通过优质服务收取高额费用。但部分私立医院存在过度诊疗、虚假宣传问题,损害行业声誉,面临监管风险。

医药企业:研发是核心竞争力

慢性病需要长期用药,为医药企业带来广阔市场。大型药企凭借雄厚研发实力,投入大量资金开发创新药。例如治疗糖尿病的新型胰岛素类似物,以及针对心血管疾病的特效降脂药,一经上市便迅速占领市场,获取巨额利润。专利保护期内,这些药品近乎垄断销售,为企业带来丰厚回报。

但新药研发之路艰难漫长,失败风险高。大量资金投入后,若临床试验失败,药企将血本无归。仿制药企业虽无需高额研发成本,但面临激烈市场竞争,利润空间被压缩。同时,药品集采政策不断推进,进一步挤压药企利润,促使企业在成本控制和创新研发上寻求突破。

保险机构:探索新赛道

传统健康险对慢性病患者多设门槛,随着市场需求增长,带病体保险成为新风口。不少保险机构纷纷入局,开发针对高血压、糖尿病等慢性病患者的专属保险产品。通过精准定价、风险管控,为患者提供医疗费用补偿,同时也为自身开辟新的业务增长点,部分保险公司已在这一领域取得可观收益。

不过,带病体保险发展面临诸多挑战。一方面,慢性病种类繁多、病情复杂,精准风险评估难度大;另一方面,骗保现象时有发生,增加运营成本。再加上目前相关监管细则有待完善,保险机构在产品设计、理赔服务上稍有不慎,就可能陷入亏损困境。

健康管理平台:理想与现实的落差

数字化健康管理平台旨在为慢性病患者提供全方位健康管理服务,从饮食、运动指导到病情监测、在线问诊,构建完整健康生态。像一些平台通过智能穿戴设备收集患者健康数据,为医生提供诊疗参考,理论上可有效改善患者健康状况,减少医疗支出,也吸引大量资本注入。

但现实中,多数健康管理平台盈利艰难。用户粘性不足,患者难以长期坚持健康管理方案;服务同质化严重,缺乏核心竞争力;与医疗机构、药企合作深度不够,难以实现数据共享和业务协同。不少平台空有概念,在烧光资金后黯然退场,真正实现盈利的屈指可数。

在4亿慢性病患者构成的大健康生死局中,各方势力各显神通。真正能为患者提供优质服务、解决实际问题的参与者,才能在激烈竞争中闷声发大财;而那些仅靠噱头、无法适应市场和监管变化的,则只能在浪潮中裸泳,被时代淘汰 ,只有回归“以患者为中心”的本质,大健康产业才能实现可持续发展。

责任编辑:秋实