大湾村里话变迁:陈泽申老人的幸福新生活

在大别山腹地,有一个曾深陷贫困泥沼的小山村——金寨县大湾村。这里的一草一木,都见证着岁月的沧桑与时代的变革,而76岁的陈泽申老人,更是这段脱贫振兴之路的亲历者与讲述人。近日,《老年健康时报》主编卢岗博士等一行走进大湾村,聆听老人讲述这些年生活的巨大变迁。

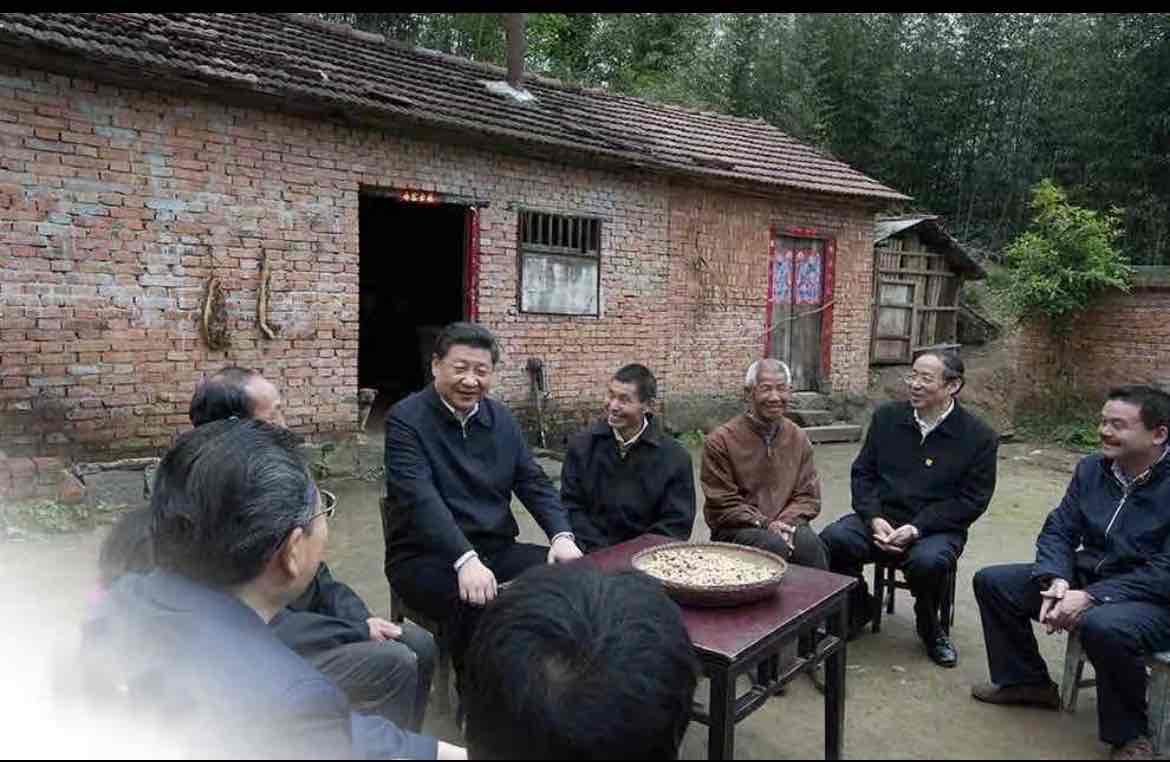

初见陈泽申老人,他正坐在自家小院门口,脸上洋溢着满足的笑容。这座小院,承载着大湾村发展的重要记忆——2016年4月24日,总书记来到大湾村考察脱贫工作,就在这个小院里,与干部群众亲切座谈,共商脱贫大计 ,陈泽申老人也有幸参与其中。“总书记拉着我的手,询问家里的情况,问我生活有啥困难,对未来有啥打算,特别亲切,就像自家人一样。”回忆起当年的场景,老人依旧难掩激动,眼中闪烁着光芒。

时间回溯到2016年之前,陈泽申的生活被贫困的阴影笼罩。2003年,儿子因病去世,儿媳改嫁,老伴也随后离世,只留下他与年幼的孙子相依为命。为了维持生计,老人尝试过各种办法,甚至找风水先生改大门朝向,可生活依旧没有起色。“那时候日子真难啊,家里穷得叮当响,看不到一点希望。”老人感慨地说,“住的是破旧的土坯房,外面下大雨,屋里就下小雨;吃了上顿愁下顿,为了孙子读书的学费,我常常愁得整宿睡不着觉。”

真正改变命运的,是党和国家的精准扶贫政策。“每个月的低保金让我的生活有了基本保障,易地扶贫搬迁帮我住进了宽敞明亮的新房,产业扶贫让我种茶叶、天麻、茯苓、黄精都享受帮扶政策,就业扶贫让我在村里的茶厂找到了工作。”陈泽申掰着手指,细数着政策带来的实惠。在村干部的鼓励下,他申请了免息贷款,开始养羊。“别人能干,我也能干!脱贫致富还是要靠自己的双手。”靠着这股子不服输的劲头,陈泽申的养殖规模逐渐扩大,当年就收入1万多元。2017年,他成功摘掉了“贫困户”的帽子 。

随着大湾村“山上种茶、家中迎客、红绿结合”发展思路的推进,村里的变化日新月异。原本泥泞的土路变成了宽阔平坦的水泥路,大巴车可以直接开进村子;时常“罢工”的电路稳定了,破旧的民居变成了整齐漂亮的楼房;村里还建起了茶厂、旅游服务中心、电商服务站,大力发展乡村旅游和农产品电商产业。陈泽申也紧跟时代步伐,把老宅改造成了小卖部,售卖金寨县当地的农特产品,如茶树菇、香薯干、六安瓜片等。“现在来村里旅游的人越来越多,我的生意也越来越好,一年能有3到4万元的收入。”老人笑着说,“有时候一天能接待上百位游客,忙得我不亦乐乎,但心里高兴啊!”

如今,陈泽申老人的生活充实又幸福。孙子大学毕业后,在合肥找到了一份不错的工作,每次打电话,都会叮嘱爷爷照顾好自己。而老人除了经营小卖部,还担任村里的农村公共专管员,负责乡村道路的卫生养护,每个月有500多元的收入。“我现在身体还硬朗,能自己挣钱,不给孙子添负担。”老人自豪地说,“多亏了党的好政策,让我这把老骨头还能过上这么好的日子。”

大湾村的巨变,不仅体现在基础设施的改善和村民收入的增加上,还体现在精神面貌的焕然一新。村里新建了文化广场、农家书屋、老年活动中心,丰富了村民的文化生活;医疗帮扶机制不断完善,村民看病不再发愁;生态环境越来越好,吸引了众多游客前来观光旅游。“现在村里的环境好,空气清新,邻里关系也和睦,大家都互帮互助,日子过得有滋有味。”陈泽申老人说,“我现在最大的心愿,就是希望总书记能再来大湾村看看,看看我们现在的幸福生活!”

告别陈泽申老人,记者漫步在大湾村的乡间小道上,处处能感受到乡村振兴带来的蓬勃生机。曾经贫困落后的小山村,如今已成为远近闻名的富裕村、文明村、旅游村,正向着更加美好的未来大步迈进。而陈泽申老人的故事,只是大湾村脱贫致富、乡村振兴的一个缩影,激励着更多的人在追求幸福生活的道路上奋勇前行 。

责任编辑:夏实