少林品牌崩塌启示录:健康产业别再为“人设”买单

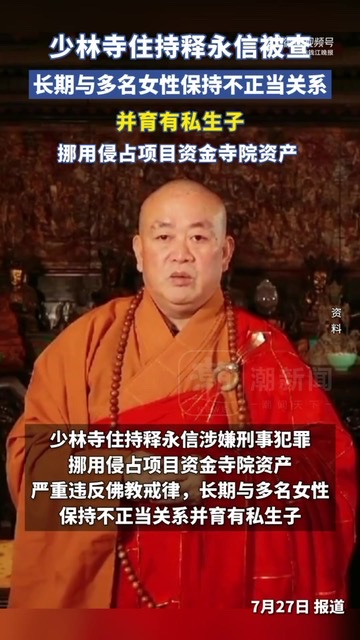

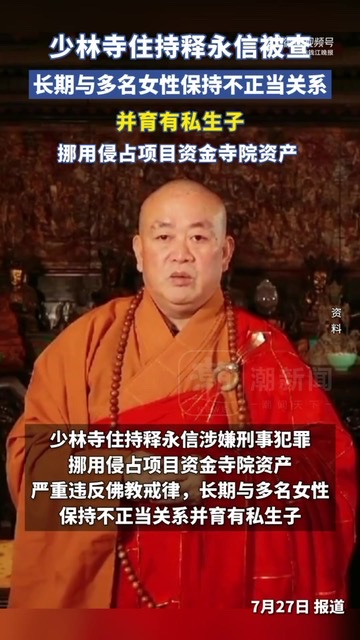

2025年7月27日,少林寺方丈释永信因涉嫌刑事犯罪、违反佛教戒律被多部门联合调查的消息震动各界。作为少林健康产业的核心操盘手,释永信通过“非遗传承+现代商业”模式打造的商业版图,在健康养生、文化输出等领域曾风光无限。此次事件不仅是宗教界的丑闻,更对健康产业的文化信任、商业模式和监管体系敲响了警钟。

一、少林健康产业的崩塌:文化背书的致命伤

1. 品牌信任的断崖式下跌

少林健康产业的核心竞争力在于“千年古刹”的文化背书。以少林药局为例,其推出的活络膏、灵芝茶等产品,2019年销售额突破8000万元,正是依托少林寺的宗教权威性和传统医学积淀。但随着释永信被查,消费者对“少林秘方”的信任瞬间瓦解——药局官网显示的产品价格从30元到400元不等,却被质疑为“披着文化外衣的商业投机”。更讽刺的是,少林禅茶在河南年销量超2000万元,其“禅修养生”的理念曾吸引大量都市白领,如今却因创始人丑闻沦为“智商税”的代名词。

2. 国际市场的连锁反应

释永信主导的少林文化全球化战略中,健康产业是重要抓手。2022年其关联公司以4.52亿元拿下郑州商业用地,计划打造“禅修+康养”综合体;2025年澳大利亚1.8万亩土地的禅院群落规划,更是试图将少林健康理念植入海外市场。但事件曝光后,澳大利亚肖尔海文市政府已暂停与少林寺的合作谈判,当地媒体质疑“资金来源不明”。这种信任危机不仅冲击少林品牌,更让其他主打“东方养生”的中国健康企业在国际市场遭遇连带质疑。

二、健康产业的反思:当信仰成为商业工具

1. 文化赋能的边界在哪里?

释永信将少林武术、禅修、医药等元素打包成“健康解决方案”,本质是将宗教符号转化为商业资本。这种模式在短期内确实能快速打开市场——少林武僧团每年海外巡演超200场,单场收入从10万美元增至50万美元,但其致命缺陷在于:文化符号一旦与个人绑定,就会因个人道德风险彻底崩塌。对比同仁堂、云南白药等老字号,其成功源于产品疗效与文化积淀的平衡,而非依赖某个“精神领袖”。

2. 监管体系的漏洞与重构

少林寺商业资产的模糊性质,为释永信挪用侵占资金提供了操作空间。其关联的河南少林无形资产管理有限公司,表面由寺院代持股份,实际控制权高度集中,这种“宗教外壳+公司内核”的架构,使得财务监管形同虚设。对此,国务院2025年4月发布的《促进健康消费专项行动方案》已释放信号:未来将加强对“文化+健康”类企业的财务审计,要求宗教背景健康机构定期披露资金流向。

3. 消费者认知的理性回归

事件后,健康消费市场出现显著分化:一方面,主打“传统养生”的品牌销量下滑,如少林灵芝茶在电商平台的搜索量下降62%;另一方面,以科学实证为基础的健康产品逆势增长,如益生菌、维生素等营养补充剂销量环比上涨35%。这反映出消费者开始从“文化猎奇”转向“功效优先”,更关注产品成分、临床数据等硬核指标。

三、行业启示:健康产业的正道在哪里?

1. 去个人化:构建制度护城河

健康产业应避免过度依赖“掌门人设”,转而建立标准化的生产与管理体系。例如,少林药局若能将秘方申请专利、引入第三方质量认证,即便创始人出问题,品牌仍可存续。反观释永信主导的少林资管,因缺乏权力制衡机制,最终沦为个人牟利工具。

2. 科技+文化:双轮驱动创新

健康产业的未来在于传统智慧与现代科技的结合。日本汉方药企业将《伤寒论》经典方剂与现代制药技术结合,年销售额超200亿美元;国内企业如片仔癀,通过成分解析和循证医学研究,将传统中药推向国际市场。少林健康产业本可借鉴此路径,却因过度商业化错失良机。

3. 监管穿透:打破宗教商业黑箱

针对宗教背景健康机构,需建立“三重监管”机制:一是财务透明化,要求功德箱收入、商业合作收益等全额纳入监管账户;二是人事流动制,避免宗教领袖长期把持权力;三是法律问责制,对滥用宗教资源的行为追究刑事责任。唯有如此,才能防止“释永信们”以信仰之名行敛财之实。

一场健康产业的“排毒手术”

一、少林健康产业的崩塌:文化背书的致命伤

1. 品牌信任的断崖式下跌

少林健康产业的核心竞争力在于“千年古刹”的文化背书。以少林药局为例,其推出的活络膏、灵芝茶等产品,2019年销售额突破8000万元,正是依托少林寺的宗教权威性和传统医学积淀。但随着释永信被查,消费者对“少林秘方”的信任瞬间瓦解——药局官网显示的产品价格从30元到400元不等,却被质疑为“披着文化外衣的商业投机”。更讽刺的是,少林禅茶在河南年销量超2000万元,其“禅修养生”的理念曾吸引大量都市白领,如今却因创始人丑闻沦为“智商税”的代名词。

2. 国际市场的连锁反应

释永信主导的少林文化全球化战略中,健康产业是重要抓手。2022年其关联公司以4.52亿元拿下郑州商业用地,计划打造“禅修+康养”综合体;2025年澳大利亚1.8万亩土地的禅院群落规划,更是试图将少林健康理念植入海外市场。但事件曝光后,澳大利亚肖尔海文市政府已暂停与少林寺的合作谈判,当地媒体质疑“资金来源不明”。这种信任危机不仅冲击少林品牌,更让其他主打“东方养生”的中国健康企业在国际市场遭遇连带质疑。

二、健康产业的反思:当信仰成为商业工具

1. 文化赋能的边界在哪里?

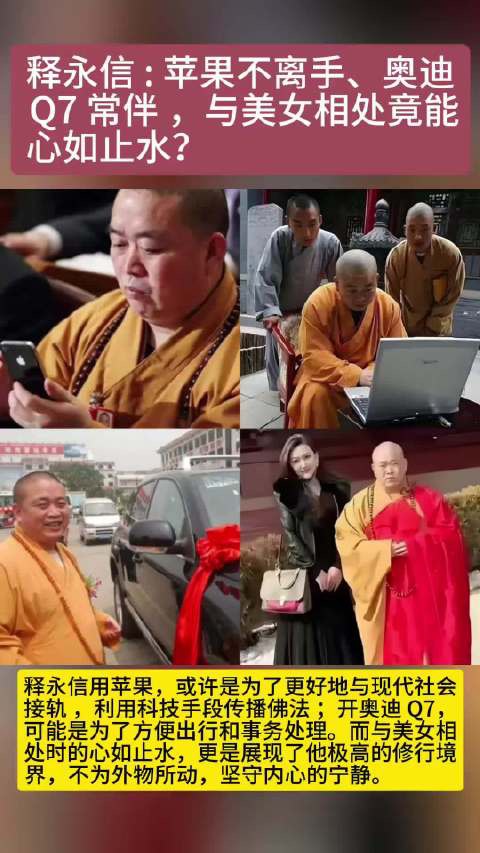

释永信将少林武术、禅修、医药等元素打包成“健康解决方案”,本质是将宗教符号转化为商业资本。这种模式在短期内确实能快速打开市场——少林武僧团每年海外巡演超200场,单场收入从10万美元增至50万美元,但其致命缺陷在于:文化符号一旦与个人绑定,就会因个人道德风险彻底崩塌。对比同仁堂、云南白药等老字号,其成功源于产品疗效与文化积淀的平衡,而非依赖某个“精神领袖”。

2. 监管体系的漏洞与重构

少林寺商业资产的模糊性质,为释永信挪用侵占资金提供了操作空间。其关联的河南少林无形资产管理有限公司,表面由寺院代持股份,实际控制权高度集中,这种“宗教外壳+公司内核”的架构,使得财务监管形同虚设。对此,国务院2025年4月发布的《促进健康消费专项行动方案》已释放信号:未来将加强对“文化+健康”类企业的财务审计,要求宗教背景健康机构定期披露资金流向。

3. 消费者认知的理性回归

事件后,健康消费市场出现显著分化:一方面,主打“传统养生”的品牌销量下滑,如少林灵芝茶在电商平台的搜索量下降62%;另一方面,以科学实证为基础的健康产品逆势增长,如益生菌、维生素等营养补充剂销量环比上涨35%。这反映出消费者开始从“文化猎奇”转向“功效优先”,更关注产品成分、临床数据等硬核指标。

三、行业启示:健康产业的正道在哪里?

1. 去个人化:构建制度护城河

健康产业应避免过度依赖“掌门人设”,转而建立标准化的生产与管理体系。例如,少林药局若能将秘方申请专利、引入第三方质量认证,即便创始人出问题,品牌仍可存续。反观释永信主导的少林资管,因缺乏权力制衡机制,最终沦为个人牟利工具。

2. 科技+文化:双轮驱动创新

健康产业的未来在于传统智慧与现代科技的结合。日本汉方药企业将《伤寒论》经典方剂与现代制药技术结合,年销售额超200亿美元;国内企业如片仔癀,通过成分解析和循证医学研究,将传统中药推向国际市场。少林健康产业本可借鉴此路径,却因过度商业化错失良机。

3. 监管穿透:打破宗教商业黑箱

针对宗教背景健康机构,需建立“三重监管”机制:一是财务透明化,要求功德箱收入、商业合作收益等全额纳入监管账户;二是人事流动制,避免宗教领袖长期把持权力;三是法律问责制,对滥用宗教资源的行为追究刑事责任。唯有如此,才能防止“释永信们”以信仰之名行敛财之实。

一场健康产业的“排毒手术”

释永信事件看似偶然,实则是健康产业野蛮生长的必然结果。它撕开了“文化包装”下的商业泡沫,倒逼行业重新审视价值原点。对于消费者而言,这是一次理性消费的启蒙;对于从业者而言,这是一记回归产品本质的警钟;对于监管者而言,这是完善制度设计的契机。正如少林禅医文化传承人释延琳生前所倡导的“医武结合、身心同治”,健康产业的真正价值,永远在于对生命本质的尊重,而非对文化符号的投机。

责任编辑:夏语