35载生命答卷:肿瘤博士黄丹丹的生命轨迹里,藏着医疗的真问题

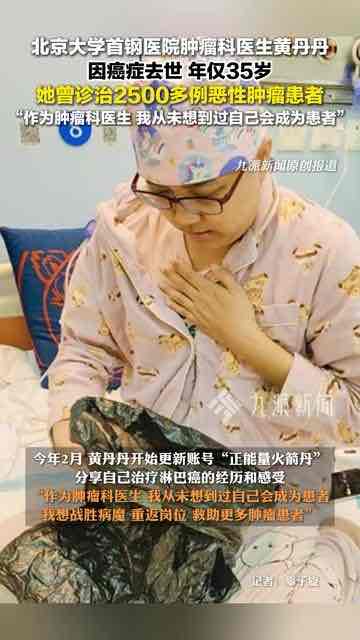

2025年8月15日凌晨,35岁的北京大学首钢医院肿瘤科主治医师黄丹丹永远合上了双眼。这位从河南山村走出的医学博士,在7年职业生涯中诊治过2500多例恶性肿瘤患者,却在确诊弥漫大B淋巴瘤1年8个月后,倒在了抗癌的战场上。她的生命轨迹如同一束短暂而耀眼的光芒,照亮了医者仁心的至善境界,也撕开了医疗行业积弊的沉重幕布。

医者的双重困境:知识的悖论与生命的拷问

作为肿瘤学博士,黄丹丹比任何人都清楚弥漫大B淋巴瘤四期意味着什么。当她在病床上颤抖着录制最后一条提醒公众“记得体检”的视频时,镜头背后是无数个日夜的自我诊疗与生死博弈。这种医者与患者的身份撕裂,暴露出医疗行业最残酷的真相——医生在疾病面前同样脆弱,却往往因专业知识陷入更深的困境。

在确诊初期,她曾因过度自信延误治疗。当双腿出现紫癜时,她误以为是干燥综合征药物过敏,直到血小板骤降至8×10^9/L才意识到问题严重性。这种“灯下黑”的认知盲区,折射出医生群体普遍存在的健康忽视。正如《中国医师节:88%医生患有职业相关疾病》报告揭示的,长期高强度工作导致64.1%的医生处于严重疲劳状态,51.2%的医生选择“忍一忍”而非及时就医。

更令人痛心的是,即使拥有专业资源,黄丹丹仍未能逃脱癌症的魔爪。她经历了六轮化疗、自体移植和CAR-T治疗,却在2025年3月因脑转移失去视力。这暴露出当前肿瘤治疗的局限性——尽管我国在精准医学领域取得突破,如纳米药物递送技术和溶瘤病毒疗法,但面对复杂的癌症亚型,仍需更深入的基础研究和个体化治疗方案。医疗系统的裂痕:高强度运转下的生命透支

黄丹丹的离世,撕开了医疗行业“带病坚持”的遮羞布。作为科室骨干,她长期承担着超负荷的工作:日均门诊量超过30人次,手术日连续8小时站立操作,还要参与全国巡讲和安宁疗护服务。这种“燃烧式”工作模式,在医疗行业早已成为潜规则。数据显示,69.2%的医生每周工作超50小时,46.8%的医生双休日变单休,75%的医生从未享受带薪年假。

职业倦怠像无形的杀手,侵蚀着医生的身心健康。研究表明,我国医生职业倦怠率高达66.5-87.8%,年轻医生群体尤为严重。黄丹丹在抗癌日记中写道:“我一直追求完美,长期高强度的工作可能正是导致疾病的原因之一”,这句话道出了无数同行的心声。当医生在高压环境下持续透支生命,最终受损的不仅是个体健康,更是整个医疗体系的可持续性。

医疗资源分配不均的问题,在黄丹丹的治疗过程中也暴露无遗。尽管我国西部首个质子治疗系统于2025年8月启用,但先进技术的普及仍需时间。她在生命最后阶段依赖的CAR-T治疗,虽为创新疗法,却因副作用过重加速了病情恶化。这提示我们,医疗技术的进步必须与资源普惠同步,才能真正惠及更多患者。

破局之路:重构生命共同体的价值坐标

黄丹丹的离世,为医疗行业敲响了三重警钟:

建立医生健康保护机制刻不容缓。 医院应推行弹性工作制,设立心理健康咨询专线,强制医生定期体检。参考国际经验,可引入“医生健康管理师”岗位,帮助医生平衡工作与生活。正如《医务人员职业道德准则(2025年版)》强调的,尊重医生的职业尊严,才能更好地守护患者健康。

推动医疗模式从治疗向预防转型。 黄丹丹在病床上坚持科普的行为,启示我们应加强公众健康素养教育。通过社区筛查、互联网医疗等手段,将癌症防治关口前移。同时,优化医保报销流程,让更多患者能及时获得早期诊断和规范治疗。

重构医患信任的情感纽带。 医生不是“治病机器”,患者也不应被视为“疾病载体”。黄丹丹为近300例终末期患者提供安宁疗护的实践,彰显了医学人文关怀的温度。未来的医疗体系,需要更多像家庭医生谭美红那样的从业者,用耐心和同理心搭建医患沟通的桥梁。

黄丹丹曾在日记中写道:“我的生命如同一本书,虽未写完,却已足够精彩”。她用短暂的一生诠释了医者的责任与担当,也为我们留下了深刻的反思。当医疗行业在技术狂奔中迷失方向时,她的故事提醒我们:医学的本质,是生命对生命的敬畏,是灵魂对灵魂的守护。唯有重构对生命的尊重,才能让更多医者在照亮他人的同时,也能守护好自己的生命之光。

责任编辑:秋实