从北京到南京:这趟旅行,让我读懂了南方古都的“柔与刚”

作为一个土生土长的北京人,我对“古都”的印象一直停留在故宫的红墙黄瓦、胡同里的灰砖四合院,还有那股子自带的“局气”与爽朗。直到上周去南京待了四天,才发现原来同样是承载千年历史的城,竟能有如此不同的气质——它像一杯温吞的雨花茶,初尝清淡,细品却满是回甘,连空气里都飘着江南特有的软和与厚重。

初抵南京:一场“湿润”的反差感

从北京南站坐高铁到南京南站,四个多小时的路程,窗外的景色从北方的开阔平原,慢慢过渡到江南的水网纵横。刚出南京南站,第一感觉就是“润”——十月末的北京已经干燥得需要随身带润唇膏,而南京的空气里裹着水汽,吸进肺里都是软的,连风都不像北京那样刮得人脸疼,反倒带着点微凉的温柔。

打车去酒店的路上,最先注意到的是南京的树。不像北京的行道树多是杨树、槐树,南京的路边满是高大的法国梧桐,枝桠交错着遮天蔽日,叶子在秋风里落得慢悠悠的,铺在青砖铺就的人行道上,踩上去沙沙响。司机师傅是个老南京,操着一口软糯的南京话跟我聊天:“你们北京人来南京,肯定得先尝尝鸭血粉丝汤,不然等于白来!”这话我记在了心里,也成了我南京之行的第一顿“任务餐”。

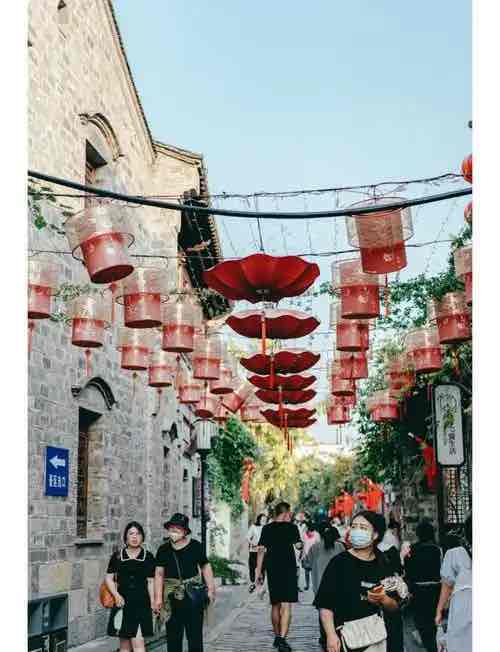

酒店定在老门东附近,放下行李我就急着出门。老门东的入口跟北京的南锣鼓巷有点像,都是古色古香的街区,但气质完全不同——南锣鼓巷多了些商业化的热闹,而老门东的青砖黛瓦、飞檐翘角里,藏着更浓的“老味儿”。街边的小店不是千篇一律的网红奶茶铺,而是卖糖画的、捏面人的、做金陵折扇的,还有挂着“百年老字号”牌匾的小吃店。我站在一个糖画师傅跟前看了半天,他手里的勺子舀着融化的糖稀,手腕一转,一只栩栩如生的兔子就落在了石板上,甜香裹着烟火气,一下子就把人拉进了江南的市井里。

逛古迹:南京的历史,藏在“不张扬”里

在北京逛惯了故宫、天坛的“大气磅礴”,以为古都的古迹都该是这般威严。但南京的古迹,却透着一股“藏拙”的劲儿,得慢慢走、细细品,才能读出背后的故事。

第二天一早去了明孝陵,这是明朝开国皇帝朱元璋与马皇后的合葬陵墓。从下马坊走到神道,一路上都是高大的古木,阳光透过树叶的缝隙洒下来,在石板路上投下斑驳的影子。最让我惊艳的是石象路,路两旁立着石象、石骆驼、石麒麟,一个个神态庄重,历经六百年风雨,表面已经有些斑驳,却更显沧桑。北京的十三陵也有石像生,但多是排列得整整齐齐,透着皇家的规整;而明孝陵的石象路蜿蜒在树林里,走起来像在穿越一条时光隧道,没有那么强的“距离感”,反倒多了些与历史对话的温柔。

下午去了中山陵,爬392级台阶的时候,我还跟同行的朋友打趣:“这比爬八达岭长城轻松多了!”可等爬到顶端,站在祭堂前俯瞰南京城,才明白这份“轻松”里藏着的深意——中山陵没有故宫的红墙黄瓦,也没有天坛的琉璃顶,就是简洁的灰白色调,却透着一股“天下为公”的开阔。风从山下吹上来,带着玄武湖的水汽,望着远处的城市轮廓,突然就懂了为什么孙中山先生会选择在这里长眠——南京的山不险峻,水不汹涌,却有着能容下家国情怀的温柔底气。

后来又去了老门东里的中华门,站在城墙上往下看,能看到老街区的青瓦屋顶,还有远处新建的高楼,新旧交织在一起,一点都不违和。北京的城墙多是断壁残垣,透着“悲壮”;而中华门保存得完整,城墙上的砖缝里还能看到当年的刻字,走在上面,仿佛能听到古代士兵巡逻的脚步声,却没有那么沉重,反倒多了些“活着的历史”的鲜活。

吃美食:南京的味道,是“鲜”出来的

作为一个北京人,我对吃的要求很实在——要么像炸酱面那样酱香浓郁,要么像涮羊肉那样大口过瘾。可南京的美食,却让我get到了“鲜”的另一种境界,不是靠重调料堆出来的,而是食材本身的味道,清清爽爽,却让人回味无穷。

第一顿鸭血粉丝汤,我选了老门东里一家不起眼的小店。端上来的时候,碗里飘着鸭血、鸭肝、鸭肠、粉丝,汤是奶白色的,撒了点葱花和香菜。我先喝了一口汤,瞬间被惊艳到——没有一点腥味,只有鸭子的鲜,还有一丝丝胡椒的暖,顺着喉咙滑下去,整个人都舒服了。北京也有卖鸭血粉丝汤的,但总觉得汤里少了点“鲜劲儿”,后来跟老板聊天才知道,南京的鸭血粉丝汤讲究用老鸭熬汤,最少要熬四个小时,才能出那种醇厚的味道。配上一块鸭油烧饼,外皮酥脆,咬一口掉渣,里面夹着芝麻,咸香适中,跟粉丝汤绝配。

后来又去了科巷,据说这是南京本地人最爱去的菜市场。跟北京的牛街、护国寺小吃街不同,科巷没有那么多游客,满是提着菜篮子的老人,还有排队买小吃的年轻人。我跟着队伍排了半小时,买了一盒许阿姨糕团店的青团,豆沙馅的,咬一口,糯米的软、豆沙的甜,还有艾草的清香,一点都不腻。在北京很少能吃到这么新鲜的糕团,大多是预包装的,少了点“现做现吃”的烟火气。

最让我意外的是盐水鸭。北京人爱吃烤鸭,讲究皮脆肉嫩,蘸着甜面酱卷饼吃。而南京的盐水鸭,是凉的,皮是淡粉色的,肉是白色的,切开后直接吃,不需要任何调料。我第一次吃的时候,还担心会有腥味,结果一口下去,肉质特别嫩,带着盐水的鲜,还有一丝丝回甜,连骨头缝里都有味道。老板跟我说,南京人吃盐水鸭,就像北京人吃酱肘子一样平常,早上买半只,配着粥吃,或者晚上就着米饭吃,都是家常味道。

除了这些,我还尝了鸡汁汤包、赤豆元宵、皮肚面,每一样都让我刷新了对南方美食的认知——不是只有甜,而是甜得恰到好处,鲜得自然,没有那么多花里胡哨的做法,却透着南京人对生活的认真。

慢下来:南京的节奏,是“悠”出来的

在北京待久了,习惯了地铁里的人潮汹涌,习惯了路上的车水马龙,习惯了说话办事都要快一点、再快一点。可在南京,我第一次体会到“慢下来”的舒服。

第三天下午,我去了玄武湖。北京有后海、什刹海,但玄武湖比它们大得多,湖水清澈,岸边的柳树垂到水面上,偶尔有游船划过,留下一道道涟漪。我租了一辆自行车,沿着湖边慢慢骑,看到有老人在湖边钓鱼,有情侣在树下散步,还有孩子在草坪上放风筝,每个人都透着一股“不着急”的悠闲。在北京,哪怕是周末去公园,也总觉得人多嘈杂,可在玄武湖,哪怕人不少,也不会觉得拥挤,反而有一种“各得其所”的自在。

晚上去了秦淮河,坐游船看夜景。秦淮河的两岸挂着红灯笼,古建筑的轮廓在灯光下显得格外温柔,还有人在岸边唱着昆曲,声音软软的,飘在水面上。北京的什刹海夜景也美,但多了些酒吧的热闹;而秦淮河的夜景,透着一股“文人气息”,让人想起朱自清笔下的《桨声灯影里的秦淮河》,哪怕过了这么多年,那份温柔依旧没变。

在南京的最后一天,我没有安排任何景点,就坐在老门东的一家茶馆里,点了一杯雨花茶,看着窗外的落叶和行人。茶馆老板跟我聊天,说南京人不爱“卷”,讲究“过日子”,早上起来去公园打太极,中午回家做饭,下午要么喝茶要么下棋,晚上跟家人一起散散步,虽然平淡,但很舒服。我突然想起北京的生活,每天早上挤地铁,晚上加班到很晚,很少有时间停下来好好喝一杯茶。那一刻,竟有些羡慕南京人的“悠”——不是不上进,而是懂得在忙碌的生活里,给自己留一点空间。

离开时:南京,是一座让人“想再来”的城

离开南京的那天,高铁开动的时候,我看着窗外的梧桐树慢慢后退,心里竟有些不舍。这四天的时间,我没有逛遍南京的所有景点,也没有尝遍所有美食,但却真切地感受到了这座城市的温度——它不像北京那样“大气磅礴”,却有着“润物细无声”的温柔;它不像其他南方城市那样“小巧玲珑”,却有着古都的厚重与包容。

北京的历史是“写在脸上”的,红墙黄瓦告诉你它的威严;而南京的历史是“藏在骨子里”的,一砖一瓦、一碗一筷里,都透着它的故事。北京的味道是“浓墨重彩”的,酱香、麻辣告诉你它的爽朗;而南京的味道是“清新淡雅”的,鲜、甜、淡告诉你它的细腻。北京的节奏是“快马加鞭”的,告诉你要往前冲;而南京的节奏是“慢品生活”的,告诉你要懂得停留。

回到北京,再喝到鸭血粉丝汤,总觉得少了点南京的味道;走在胡同里,也会想起南京老门东的青瓦白墙。或许,这就是南京的魅力——它不张扬,不刻意,却能在不经意间,让你记住它的柔与刚,让你离开后,还想再回来,再喝一碗鸭血粉丝汤,再走一次石象路,再感受一次江南古都的温柔。

作者:王玉祥

责任编辑:夏语