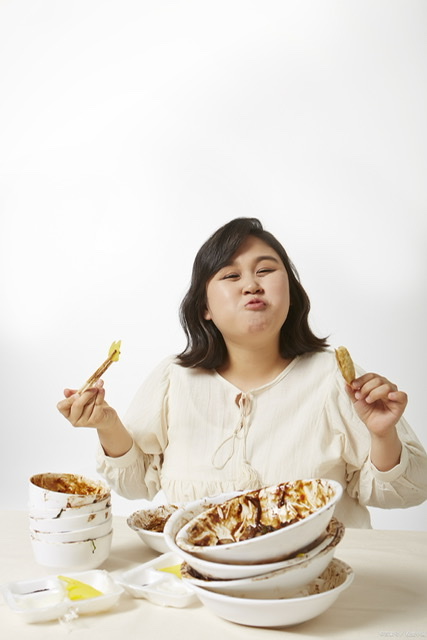

一顿饭吃撑的代价:那些被“太饱”喂出来的病

“再吃点,就剩这一口了!”“多吃才有力气,别浪费!”饭桌上的劝食声总带着暖意,可藏在“吃饱吃好”背后的,可能是身体悄悄亮起的红灯。现代医学研究早已证实:长期吃得太饱,不仅会让肚子发胀,更会像“温水煮青蛙”一样,慢慢拖垮消化系统、代谢系统甚至心脑血管。那些被我们忽略的“撑”,其实是很多疾病的“隐形推手”。

胃里的“超载警报”:从胀痛到器官受损

胃就像一个有弹性的袋子,空腹时容量约50毫升,吃饱时能扩张到1.2升,可如果硬塞到1.5升以上,袋子就会被“撑变形”。

35岁的陈先生最近总犯胃痛,医生检查后发现是“急性胃扩张”。原来他每次加班后都习惯去吃自助,“饿了一天,总想一次补回来”,结果某次吃完后腹痛难忍,到医院才知道,过量食物让胃壁肌肉过度拉伸,甚至压迫到了周围的肝、胰和肠道,导致器官供血不足。

短期吃撑,可能只是胃胀、反酸、嗳气——这些是胃在“抗议”:它分泌的胃酸和消化酶被稀释,食物堆积在胃里发酵,产生的气体让人坐立难安。但长期“超载”,麻烦就大了:胃黏膜反复被牵拉、刺激,可能引发慢性炎症,甚至增加胃溃疡的风险;更严重的是,胃的蠕动功能会逐渐变弱,就像过度使用的弹簧失去弹性,慢慢变成“胃动力不足”,以后哪怕正常吃饭也会不消化。

医生常说“胃是喇叭,肝是哑巴”,其实胰腺也怕“撑”。过量进食(尤其是高油高糖)会刺激胰腺分泌大量胰液,若胰管来不及排出,就可能引发急性胰腺炎——这种病疼起来“像刀割一样”,严重时会危及生命。

代谢系统的“崩溃倒计时”:肥胖只是开始

“吃进去的热量没地方去,就会变成脂肪囤起来。”这句大白话藏着代谢紊乱的逻辑。长期吃太饱,身体会进入“能量过剩”状态,首当其冲的就是肥胖。但比肥胖更危险的,是随之而来的“代谢综合征”。

上海某医院内分泌科曾做过统计:超重人群中,有68%存在“暴饮暴食”习惯。当我们一顿饭摄入过多碳水和脂肪,血糖会像坐过山车一样飙升,身体只能紧急分泌大量胰岛素来“降糖”。可长期如此,细胞会对胰岛素变得“不敏感”(即胰岛素抵抗),血糖就会失控,慢慢发展成糖尿病。更糟的是,过剩的脂肪会在肝脏堆积成脂肪肝,在血管壁沉积成斑块,让血脂、血压也跟着“超标”。

50岁的李阿姨就是例子:她总觉得“年纪大了要多补”,每顿都吃到撑,三年时间体重涨了20斤,去年体检发现血糖、血脂都高,医生说“再不管,糖尿病、冠心病就找上门了”。其实,身体处理能量的能力有限,就像一辆载重5吨的车,长期拉10吨货物,零件迟早会坏。

心脑的“隐形压力”:撑出来的缺氧与老化

你可能没注意:吃太饱时,会觉得有点喘、头晕。这不是错觉——过量食物会让胃肠道需要更多血液来消化,身体会“调动”全身血液向胃部集中,导致心脏、大脑的供血相对减少。

对心脏来说,这是额外的负担:为了满足胃部的供血需求,心脏必须更用力地泵血,心率加快、血压升高,本身有冠心病的人,可能因此诱发心绞痛甚至心梗。有研究显示,晚餐过饱的人,夜间突发心梗的风险比正常进食者高3倍。

大脑也会受影响。脑部供血不足时,人会出现注意力不集中、犯困等症状;长期如此,还可能加速大脑老化。日本九州大学曾对上千位老人跟踪研究发现:长期吃太饱的人,记忆力衰退速度比正常饮食者快1.5倍,这与过量进食导致的“氧化应激”损伤脑细胞有关。

给身体“减负”的智慧:怎么吃才不算“撑”

其实,我们的身体早就进化出了“饱腹信号”——胃里有食物时,会通过神经告诉大脑“够了”,但这个信号从胃传到大脑需要20分钟。很多人吃得太快,等感觉到“撑”时,已经多吃了不少。

控制食量的关键,是学会找“七分饱”的感觉:胃里不觉得空,也没有胀的压力,食欲减弱但没完全消失,离开餐桌后不会想再吃。具体来说,可以试试这些办法:

• 吃饭时关掉手机、电视,专注感受食物的味道,避免“无意识狂吃”;

• 用小一点的碗盘盛饭,视觉上的“满”会让人更早产生满足感;

• 先吃蔬菜和蛋白质(比如鸡蛋、瘦肉),再吃主食,纤维和蛋白质能增强饱腹感;

• 晚餐尽量清淡,吃到五分饱都没关系——晚上活动量小,身体不需要太多能量。

老话说“要想身体安,三分饥和寒”,不是没有道理。食物是给身体供能的,不是用来“填满”的。一顿饭吃少点,给肠胃留些空间,给代谢减点负担,身体才能更轻快地运转。毕竟,健康从来不是“多吃出来的”,而是“吃对”的结果。

责任编辑:夏语