低价鸡蛋“播”不动了?私域直播为何难留银发族

“9.9元10个土鸡蛋,直播间下单还送一小把菠菜!”半年前,家住济南历下区的王桂兰阿姨被小区超市的直播链接吸引,抱着“占便宜”的心态点了进去。可如今,她手机里的“鸡蛋直播间”早已沉寂,推送的消息从一天十几条变成了零。

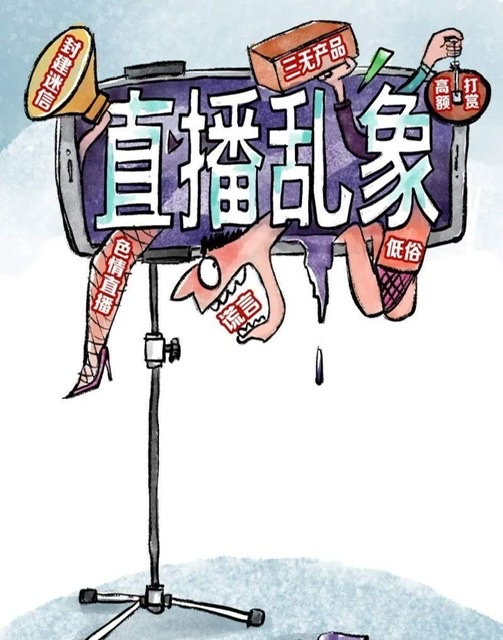

不止“鸡蛋直播”,近两年在中老年群体中悄然兴起的私域直播也面临相似困境:靠着“熟人拉群”“亲情营销”快速起量,却往往因产品掺水、服务缺位,短短数月就从“热闹非凡”变成“无人问津”。老年消费者为何不再买账?这类直播模式又为何难以走远?

“鸡蛋直播”:低价引流难掩“信任赤字”

“一开始是真划算。”王桂兰记得,去年小区周边的生鲜店、小超市扎堆开起直播,主打“菜场价一半”的鸡蛋、蔬菜、日用品。她和老姐妹们每天定闹钟蹲守,“1块钱抢一提纸,5块钱买两斤苹果,觉得捡了大便宜。”

但这份“划算”很快变了味。今年3月,王桂兰在某直播间花19.9元买了30个“散养土鸡蛋”,收到货却发现蛋壳布满斑点,打开后蛋黄松散,“跟超市10块钱一板的普通鸡蛋没区别,找客服理论,对方只说‘直播特价不退换’。”

记者走访发现,“鸡蛋直播”的套路大同小异:以超低价刚需品(鸡蛋、大米、纸巾等)引流,吸引老年人进入直播间后,再推销高价保健品、小家电。但低价品的质量往往“缩水”——有老人反映买到过“临期牛奶”“发芽土豆”,还有人因直播间承诺的“送货上门”变成“自提还排队”而恼火。

“老年人对价格敏感,但更看重‘实在’。”从事社区老年服务的张敏告诉记者,她接触的不少老人都表示,“一次上当就够了,宁可多花点钱去菜市场挑,心里踏实。”

私域直播:熟人圈里的“速朽生意”

比起公开平台的“鸡蛋直播”,依托微信社群的私域直播曾被视为“更懂老年人”的模式——由小区团长、广场舞领队等“熟人”建群,每天在群里发直播预告,主打“内部价”“专属福利”。

68岁的李建国就是被老同事拉进私域直播群的。“群里都是以前的老伙计,团长说‘厂家直供的钙片,给咱们这群老朋友特批价’,我想着熟人不会骗,就买了3盒,花了近500块。”可吃了一个月,他发现钙片包装上的“蓝帽子”保健食品标识模糊,“问团长,他说‘厂家包装问题,东西是真的’;再问,就被踢出群了。”

这类私域直播的“生命周期”往往很短。记者加入5个不同主题的中老年私域直播群观察发现:从建群到活跃度骤降,最短的仅23天。某曾运营过10个老年私域群的从业者坦言:“靠熟人信任快速成交,但产品跟不上的话,信任塌得比谁都快。有的群为了冲销量,一天发20多条广告,老人烦了就退群,根本留不住人。”

更值得警惕的是,部分私域直播打着“健康讲座”“免费领礼品”的幌子,实则推销夸大功效的“神药”“理疗仪”。北京某三甲医院老年科医生周颖透露,近半年接诊过3位老人,因停用正规药物、轻信直播推销的“降糖茶”“降压仪”,导致病情加重。

专家:老年直播消费需“双向规范”

“无论是‘鸡蛋直播’还是私域直播,火得快、死得快的核心原因,是把老年消费群体当成了‘流量韭菜’,而非长期服务的对象。”中国老龄科学研究中心研究员党俊武分析,老年人的消费决策往往基于“安全感”和“情感认同”,但当前不少直播只顾短期变现:用低价透支信任,用熟人关系掩盖产品缺陷,最终必然被抛弃。

他建议,监管层面需加强对老年直播消费的专项规范,尤其要打击私域群里的虚假宣传、价格欺诈;平台方应建立老年消费“白名单”,对高频销售的食品、保健品进行资质核验;而老年人也要提高警惕,不轻易点击不明链接,购买大额商品前多与子女沟通。

“其实老年人不排斥新事物,他们只是怕被骗、怕麻烦。”王桂兰如今更愿意在正规商超的官方直播间下单,“虽然贵点,但能看到商品实样,售后也清楚,这才是真的为我们考虑。”

责任编辑:夏语