为什么《蜂胶国际标准》理化要求中 增加总酚和总多酚检测指标?

为什么《蜂胶国际标准》理化要求中 ,增加了总酚和总多酚特征成分检测指标?

《蜂胶国际标准》项目负责人 吕泽田

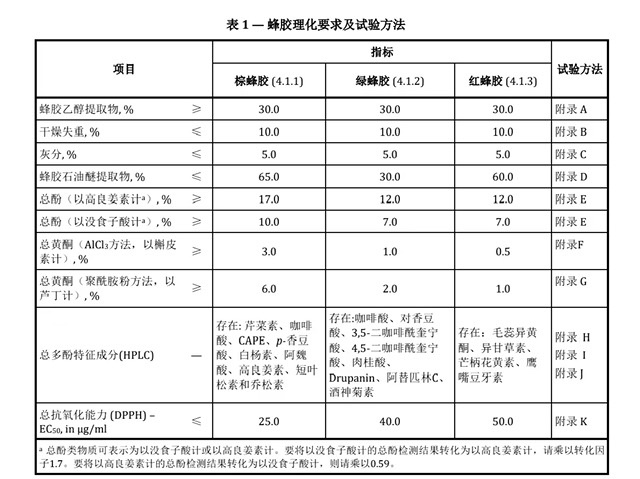

《蜂胶国际标准》(ISO 24381)自2023年11月发布实施以来,不断有蜂业同仁非常关注,问道与现行《蜂胶》国家标准(GB/T 24283)相比,《蜂胶国际标准》理化要求中,除了“总黄酮”之外,为什么增加了“总酚”和“总多酚特征成分”检测指标?

本人作为该国际标准的项目负责人,有必要对所提出问题的形成背景及增加相关指标的原因做一些说明。

《蜂胶国际标准》中,总酚定义为:“任何与苯环直接相连的羟基化合物的总量”。标准理化要求中,将“总酚”及其“总多酚特征成分”(芹菜素、咖啡 酸、CAPE、p-香豆 酸、白杨素、阿魏 酸、高良姜素、短叶 松素和乔松素 存在:咖啡酸、对香豆 酸、3,5-二咖啡酰奎宁 酸、4,5-二咖啡酰奎宁 酸、肉桂酸、 Drupanin、阿替匹林C、 酒神菊素 存在:毛蕊异黄 酮、异甘草素、 芒柄花黄素、鹰 嘴豆牙素)确定为检测指标,并以附录 E和附录 H 、附录 I 规定了相应的检测方法。

浙江大学编著的《蜂胶研究》巨著,对蜂胶化学成分及药理活性进行了系统性深入研究。总结了大部分蜂胶是由50%树脂(由类黄酮和相关的酚酸以及多酚类组成)、30%蜂蜡、10%挥发油、5%花粉和5%其他有机化合物组成的多成分、多靶点的复杂体系,这无疑是蜂胶的优势,但同时也给蜂胶的质量控制与标准化造成极大的困难,在这种情况下,只是将“总黄酮”作为评价蜂胶质量的唯一指标,显然是不够的。

在《蜂胶国际标准》中,将“总酚” 和“总多酚特征成分”与“总黄酮”同为核心检测指标,应该是蜂胶标准体系建设的一大进步。

首先我们要了解酚类化合物到底是什么?

浙江大学《蜂胶研究》相关研究表明,酚类化合物主要以酚酸的形式存在于蜂胶中。此外,蜂胶中还含有二苯乙烯类、木酚素类及其他复杂的酚类化合物。目前,已从蜂胶中分离鉴定出种酚类化合物194种,包括酚酸类化合物(苯甲酸为母核的酚酸类化合物、苯丙酸类化合物、氯原酸类化合物)、二苯乙烯类化合物、木质素类等化合物。研究表明,大量酚类化合物对人类慢性疾病的预防起着非常重要的作用。

日本学者研究指出,总黄酮对免疫调节的贡献占比约60%,而多酚在代谢疾病防治中起主导作用。

在蜂胶国际标准相关定位中:“总黄酮”仍作为基础量化指标,如我国现行《蜂胶》国家标准,以及欧盟、日本、巴西等国家的相关标准都是如此。而在《蜂胶国际标准》中,增加了“总酚”作为功能性鉴别指标。酚类物质,如咖啡酸、阿魏酸等的检测,主要用于鉴别蜂胶真伪。中国蜂产品协会联合实验室通过对108个样品的分析,验证了多酚等成分的理化检测方法,其稳定性和精密度数据为国际专家组的采纳,提供了实证支持,获得了一致认可。实验表明,天然蜂胶中多酚与黄酮的特定比例是鉴别蜂胶真伪的特征性依据之一。

综上所述:在蜂胶质量控制领域:总黄酮作为量化标准更为关键,其含量直接影响产品等级划分。在蜂胶功能实现层面:酚类化合物的某些特定功效中,具有难以被替代的作用,且与黄酮类协同增强蜂胶的整体活性和功效。从市场监管角度:“总酚” 和“多酚特征成分”的检测,对鉴别产品是否掺假具有重要价值。

因此,《蜂胶国际标准》采用双指标体系,通过总黄酮把控基础品质,借助总酚确保功能的真实性、有效性,二者共同构成蜂胶质量的完整评价维度,加之配合蜂胶乙醇提取物、干燥失重、灰分、蜂胶石油醚提取物检测指标,形成基本完整的蜂胶质量评价体系。

责任编辑:秋实