千年古刹的警示:释永信被查背后,宗教场所该守什么、弃什么?

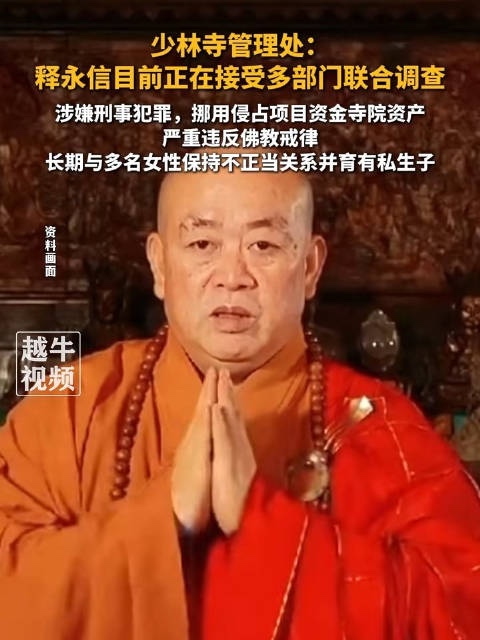

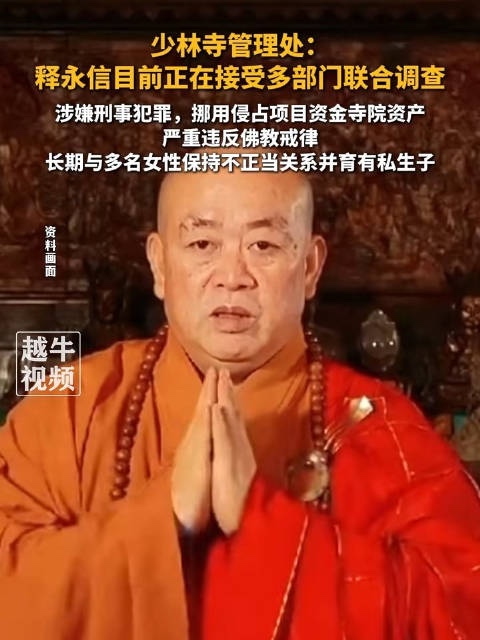

千年古刹的晨钟暮鼓,终究没能掩盖住资本运作的喧嚣。当少林寺管理处7月27日发布通报,确认方丈释永信因涉嫌挪用侵占寺院资产、违反佛教戒律被多部门联合调查时,这场持续38年的“少林商业实验”终于迎来了历史性的清算。这不仅是个人荣辱的沉浮,更是中国宗教场所现代化进程中一次极具标本意义的制度性反思。

一、商业帝国的崩塌:信仰与资本的博弈困局

释永信的商业版图堪称宗教界的“商业奇迹”。从1997年成立中国佛教界第一家公司开始,他带领少林寺注册700余商标、成立18家关联企业,业务横跨文旅、医药、地产等领域,年收入超亿元。武僧团全球巡演、开发“少林功夫元宇宙”、竞拍4.52亿元商业用地……这些大胆尝试让少林寺成为“中国文化IP”,却也将其推向“佛门商业化”的舆论漩涡。

此次调查撕开了商业帝国的华丽外衣。审计显示,5000余万元资金流向异常,涉及开曼群岛空壳公司、个人账户分散支付等操作。更触目惊心的是,“少林功夫元宇宙”项目3800万元预算与实际落地严重不符,部分资金疑似被挪用。这种“左手倒右手”的资本游戏,让宗教资产沦为个人牟利工具,彻底背离了《宗教事务条例》关于“宗教财产必须用于公益”的核心规定。

二、权力结构的失控:38年绝对权威的反噬

在少林寺,释永信的权力几乎不受制约。作为方丈兼CEO,他直接掌控17家子公司,8名高管曾是其侍者或弟子,形成紧密的利益共同体。单笔超500万元的支出只需其签字即可生效,寺务委员会沦为橡皮图章。这种“一言堂”模式,让少林寺的财务成为“糊涂账”——2015年调查就曾指出财务管理问题,却因缺乏有效监督不了了之。

更讽刺的是,释永信将“清心寡欲”的佛门戒律抛诸脑后。官方通报直指其“长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子”,这与他公开塑造的“网红方丈”形象形成强烈反差。佛教戒律明确禁止“邪淫”,而他却用寺院资金为私生子购置房产,甚至被曝存在双重户口。这种道德沦丧,不仅亵渎了宗教信仰,更摧毁了信众的精神寄托。

三、监管范式的转型:从包容发展到严监管的必然

此次调查的特殊性,在于它打破了宗教事务“内部处理”的惯例。宗教事务局、公安局、审计局组成的联合调查组,从财务审计、刑事侦查、教义合规三个维度同步推进,这种“三部门协同”模式释放出清晰的监管信号:宗教领域不是法外之地,任何违法犯罪都将受到法律严惩。

这一转变具有深远的制度意义。长期以来,宗教场所普遍存在“重审批、轻监管”问题,尤其是大型寺院的商业运作缺乏有效制衡。此次调查中发现的关联交易暗线、巡演收入截留等问题,暴露了宗教资产管理的系统性漏洞。正如《宗教事务条例》修订方向所显示的,未来宗教场所或将面临更严格的财务公开制度、权力制衡机制和第三方审计监督。

四、文化传承的重构:超越个人崇拜的制度突围

释永信的倒掉,本质上是宗教场所过度依赖个人权威的必然结果。他将少林寺的品牌价值完全绑定在个人IP上,87万粉丝的微博账号、全球巡演的“少林符号”,都成为其巩固权力的工具。这种模式在短期内能带来商业成功,却为长期发展埋下隐患——当个人光环褪去,少林寺的文化传承将何以为继?

真正的文化自信,不应建立在资本扩张或个人崇拜之上。星云大师将善款投入教育医疗、赵朴初倡导“人间佛教”,这些成功案例证明,宗教文化的现代转型需要制度创新而非个人英雄主义。少林寺或许应该借鉴故宫的“文物+文创”模式,通过数字化技术活化文化遗产,而非沉迷于资本游戏。

在法治框架下寻找信仰与商业的平衡点

释永信案不是终点,而是起点。它提醒我们,宗教场所的现代化转型必须坚守两个底线:一是法律底线,宗教资产的使用必须符合公益属性,任何挪用侵占都将受到法律制裁;二是信仰底线,宗教领袖的道德操守是信众精神寄托的根基,容不得丝毫玷污。

一、商业帝国的崩塌:信仰与资本的博弈困局

释永信的商业版图堪称宗教界的“商业奇迹”。从1997年成立中国佛教界第一家公司开始,他带领少林寺注册700余商标、成立18家关联企业,业务横跨文旅、医药、地产等领域,年收入超亿元。武僧团全球巡演、开发“少林功夫元宇宙”、竞拍4.52亿元商业用地……这些大胆尝试让少林寺成为“中国文化IP”,却也将其推向“佛门商业化”的舆论漩涡。

此次调查撕开了商业帝国的华丽外衣。审计显示,5000余万元资金流向异常,涉及开曼群岛空壳公司、个人账户分散支付等操作。更触目惊心的是,“少林功夫元宇宙”项目3800万元预算与实际落地严重不符,部分资金疑似被挪用。这种“左手倒右手”的资本游戏,让宗教资产沦为个人牟利工具,彻底背离了《宗教事务条例》关于“宗教财产必须用于公益”的核心规定。

二、权力结构的失控:38年绝对权威的反噬

在少林寺,释永信的权力几乎不受制约。作为方丈兼CEO,他直接掌控17家子公司,8名高管曾是其侍者或弟子,形成紧密的利益共同体。单笔超500万元的支出只需其签字即可生效,寺务委员会沦为橡皮图章。这种“一言堂”模式,让少林寺的财务成为“糊涂账”——2015年调查就曾指出财务管理问题,却因缺乏有效监督不了了之。

更讽刺的是,释永信将“清心寡欲”的佛门戒律抛诸脑后。官方通报直指其“长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子”,这与他公开塑造的“网红方丈”形象形成强烈反差。佛教戒律明确禁止“邪淫”,而他却用寺院资金为私生子购置房产,甚至被曝存在双重户口。这种道德沦丧,不仅亵渎了宗教信仰,更摧毁了信众的精神寄托。

三、监管范式的转型:从包容发展到严监管的必然

此次调查的特殊性,在于它打破了宗教事务“内部处理”的惯例。宗教事务局、公安局、审计局组成的联合调查组,从财务审计、刑事侦查、教义合规三个维度同步推进,这种“三部门协同”模式释放出清晰的监管信号:宗教领域不是法外之地,任何违法犯罪都将受到法律严惩。

这一转变具有深远的制度意义。长期以来,宗教场所普遍存在“重审批、轻监管”问题,尤其是大型寺院的商业运作缺乏有效制衡。此次调查中发现的关联交易暗线、巡演收入截留等问题,暴露了宗教资产管理的系统性漏洞。正如《宗教事务条例》修订方向所显示的,未来宗教场所或将面临更严格的财务公开制度、权力制衡机制和第三方审计监督。

四、文化传承的重构:超越个人崇拜的制度突围

释永信的倒掉,本质上是宗教场所过度依赖个人权威的必然结果。他将少林寺的品牌价值完全绑定在个人IP上,87万粉丝的微博账号、全球巡演的“少林符号”,都成为其巩固权力的工具。这种模式在短期内能带来商业成功,却为长期发展埋下隐患——当个人光环褪去,少林寺的文化传承将何以为继?

真正的文化自信,不应建立在资本扩张或个人崇拜之上。星云大师将善款投入教育医疗、赵朴初倡导“人间佛教”,这些成功案例证明,宗教文化的现代转型需要制度创新而非个人英雄主义。少林寺或许应该借鉴故宫的“文物+文创”模式,通过数字化技术活化文化遗产,而非沉迷于资本游戏。

在法治框架下寻找信仰与商业的平衡点

释永信案不是终点,而是起点。它提醒我们,宗教场所的现代化转型必须坚守两个底线:一是法律底线,宗教资产的使用必须符合公益属性,任何挪用侵占都将受到法律制裁;二是信仰底线,宗教领袖的道德操守是信众精神寄托的根基,容不得丝毫玷污。

当多部门联合调查的利剑落下,我们看到的不仅是一个商业帝国的崩塌,更是中国宗教治理从“人治”走向“法治”的关键一步。唯有建立透明的财务制度、完善的权力制衡和有效的社会监督,才能让千年古刹真正回归“禅武合一”的文化本质,在现代文明的浪潮中找到信仰与商业的平衡点。这,或许才是释永信事件留给我们最深刻的启示。

责任编辑:夏语